食品包装は、食品を細菌から守ったり、品質の劣化を抑えるなど、食品を保護するために作られた、プラスチックや紙で作られた入れ物です。食品包装で包んでいるから、安全に消費者のもとに届けることができます。

しかし、食品包装がどういったものか知らない人からすれば、ナイロン袋として一括りにされたり、ただの入れ物として見られていることも多いため、開封して机の上に置いていたら1日でカビが出たなど、びっくりするようなことも多々起こったりします。

ここではそういった謎を解きほぐしながら、食品包装がどういったものかを分かりやすく説明していきたいと思います。

食品包装の機能

食品は、生のまま売られている野菜やお肉といったものから、加工食品と言われるお菓子や惣菜といったものまで、さまざまな状態で売られています。今では賞味期限が1年以上持つものもあり、その用途は無数にあります。

今、世の中で売られている食品は、作られた時から食卓で食べられるまで、品質を安全な状態に維持させるため、様々な工夫がされています。その工夫の一つに食品包装があります。

食品包装には、その包むべき食品の品質を保つために、色々な機能を持ったフィルムを使ってその目的を果たします。酸化をできるだけ抑えたかったり、光に当てたくなかったり、食品によって必要なものはそれぞれ違うので、酸素を通しにくいフィルムや光を通しにくいフィルムなど、特定の目的に合わせたフィルムが存在します。しかし、それらのフィルムには反対に水分に弱かったり、熱に弱かったり、弱点もあります。そのため、一つの食品を守るために、それぞれの強みを組み合わせて強みを活かし、弱点を補い合って、一つの袋(食品包装)にしていきます。

フィルムの構造

では、どうやって複数の特徴を持ったフィルムを作るのでしょうか?実は、食品を包んでいる袋は、1枚のフィルムに見えますが、複数のフィルムを重ね合わせて1枚のフィルムにしています。これをラミネートすると言い、貼り合わされたフィルムをラミネートフィルムと言います。

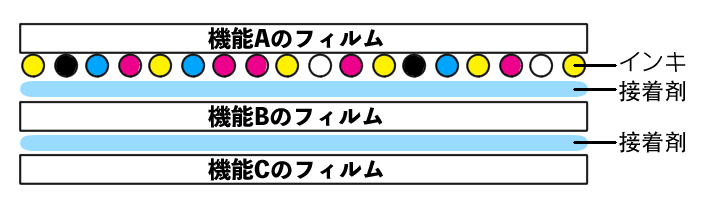

簡単に表すと、下のような図になります。

図はフィルムの断面になります。図の上側が袋の外側、図の下側が袋の内側(商品に接する面)とします。フィルムには、酸素を通しにくかったり熱に強かったり、それぞれの特徴がありますが、それを機能A、B、Cとして表しています。また、袋には美粧性を持たせるために(品名を書いたり、盛り付け写真を描いたり)印刷を施すこともあります。印刷は上図の機能Aのフィルムの裏側にインクを付着させて表現することが多いです。機能Cではフィルムを袋の形状にするために、熱で溶けやすいフィルムを選定します。こうして何層にもフィルムを接着剤で重ね合わせることによって、多機能なフィルムができていきます。この層は、持たせたい機能や目的によって、2層、3層、4層と増えていきます。貼り合わされたフィルムは、数日間エージングという乾燥期間を得て、袋の形状に加工されていきます。

本当に複数のフィルムで出来ているか気になる方は、ポテトチップスなどの袋を開けた時に、開け口に見える透明なフィルムとアルミをそれぞれの手で摘んで、引っ張って見てください。透明なフィルムとアルミのフィルムに割く事ができます。これは接着剤の分部でフィルムが裂けていくためです。

袋への加工

出来上がったフィルムは、そのまま巻き取られた状態で食品メーカーに納品されるものや、袋状にまで仕上げて納品されるものがあります。それぞれの食品メーカーの所有している包装機(食品を袋に詰めるための機械)の種類によって、納品形態は変わってきます。

どこで袋状にされるとしても、袋にするための原則は同じです。先ほど図で示した一番内側のフィルム(機能Cのフィルム)がその役目を果たします。

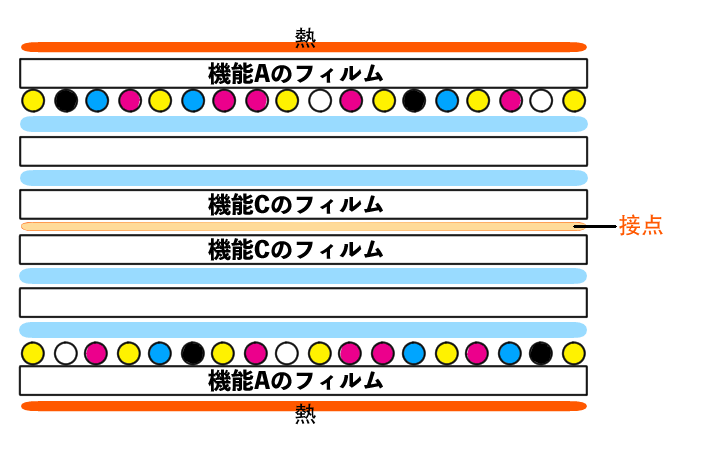

袋の一番内側となるフィルムには、熱に溶けやすいフィルムが選定されます。この熱に溶けやすいフィルム同士を引っ付くように合わせて(機能Aのフィルムの)外側から一定の熱をほんの数秒加えると、熱に一番弱い内側のフィルムから溶けてきます。溶けたフィルムはすぐに冷却されることで再度元に近い状態に戻りますが、2枚が合わさっているため、接点が接着された状態となります。このように袋として閉じたいところにだけに熱を加えて必要な大きさにカットすると、袋の形として出来上がります。これを製袋と言います。

まとめ

包装フィルムの構造をまとめると以下になります。

- 包装フィルムはフィルムの集合体(ラミネートフィルム)である。

- 個別の機能を持ったフィルム同士を接着剤で貼り合わせることで、包装フィルムは出来上がる。

- 熱を加えることでフィルム同士が接着され、袋の形状になる。